传了好久的育儿补贴终于官宣了:

“2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴。

育儿补贴按年发放,现阶段国家基础标准为每孩每年3600元,发放补贴至婴幼儿年满三岁。”

每孩每年3600元,补贴至3周岁,也就是10800元。

这点钱有用么?必然是有用的。

定向直接发钱,发给有需要的人,而不是老一套隔靴搔痒、让中间人给截胡了……

无论如何,这都是好事。

但是,好事归好事,是否能扭转困局呢?

一个简单的道理。

如果我有小孩,你给我发钱,无论发多少,我都很开心;但我并不会为了这点钱,而去要个小孩。

给的不够多,是原因之一。

更重要的,这不是给不给钱的问题。

01时代的阵痛

除了黑人和穆斯林群体,人口衰退是全世界的总体趋势。

不过分地区来看,儒家文化圈的降速明显高于平均水平。

有人将之归咎于房价、物价、996等等,但这些都只能算表面原因。

以中日韩三国中,目前人口状况最健康的日本为例。

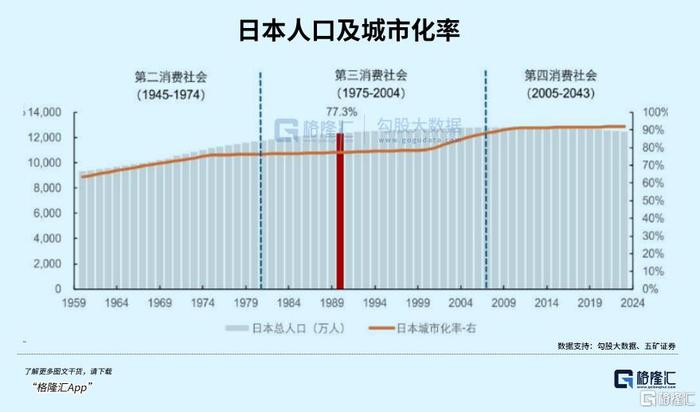

不论是90年以前的黄金年代,还是进入所谓“失去的二十年”,乃至近几年再度焕发活力……生育率一直在加速下滑。

而在此期间,只有一个趋势是大体不变的:城市化加深。

在农业社会,合格劳动力的第一要求是要听话,其次是身体健康。

有没有知识,根本就不重要。

直到改革开放后,大量人口摆脱土地束缚、进入城市,中国社会才发生了亘古未有的变化,小农经济开始瓦解。

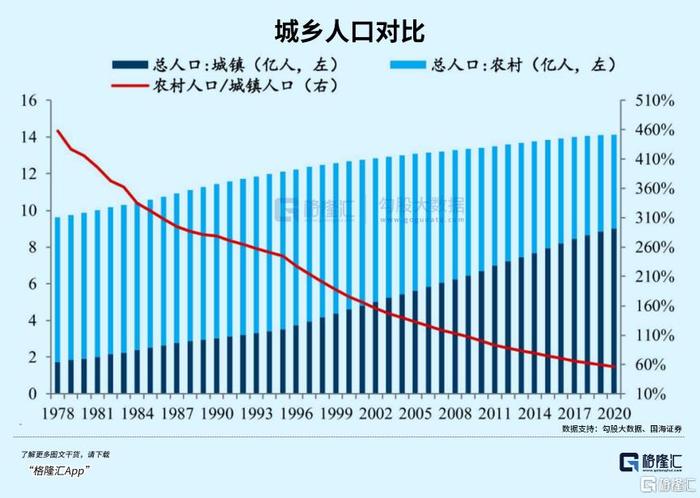

中国的城乡人口结构,从80年代开始明显逆转,出生率也是从80年代开始就一路下降。

当然,这其中有计划SY的原因,但更重要的还是人口结构。

因为现代社会,对劳动力的定义发生了变化。

农家的孩子相当于大牲口,五六岁就能帮家里干活了,顶多十几年就成为壮劳力。

制造成本几乎为零,抚养成本不过就是粥里多加一碗水、桌上多摆一副碗筷。

即便在改开初期,大部分人的出路也就是去厂里拧螺丝、去工地搬砖,和过去在村里下地干活区别并不大。

但现在,想在城市培养一个合格劳动力的成本,是非常高的。

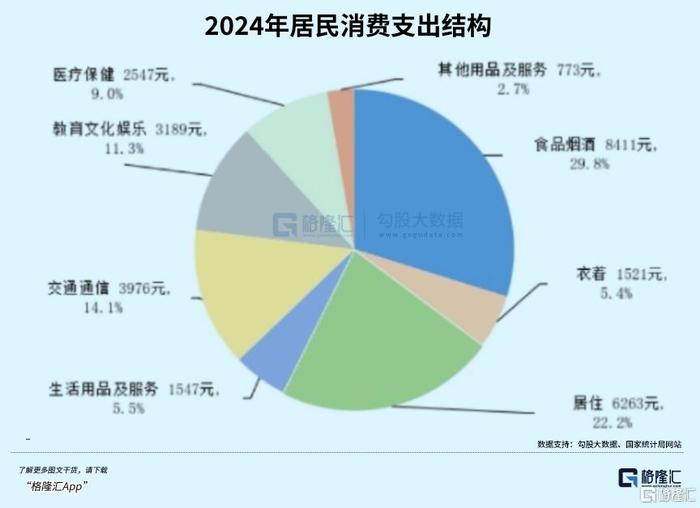

据国家统计局数据,2024年,城镇居民人均消费支出34557元,同比增长4.7%;农村居民人均消费支出19280元,同比增长6.1%。

众所周知,小孩可比大人费钱多了。即便保守一点,就按平均值算。

把一个小孩抚养到18岁,城镇平均养育成本为34557*18=622026元,农村平均养育成本为19280*18=347040元。

这还没算接下来每年的物价增长,以及孕期和大学学费的开支。而且只是平均水平,在一二线城市毫无疑问更高。

但即便你花了这么多钱,也不能保证他能自立。

尤其是这几年,就业市场越来越饱和,年轻人立足社会的门槛越来越高。

很显然,就今时今日的环境而言,相当一部分人,并没有能力将后代培养成合格的“劳动力”。

能顾好自己就不错了。

这一事实,较年轻的群体都能够看透,也接受。

反而是“阅历”更多的父母辈,依然将“不孝有三,无后为大”奉为圣经。

他们大多是60后、70后,世界观、人生观早在改开前就固定了,思维和行为还是小农经济家庭的方式。

因为爷爷辈是这么教他们的。

甚至许多“听话”的80、90后也并不觉得这样不妥,因为父母是这么教他们的。

这是历史惯性,是小农时代到城市时代转变的必经阶段,相当大一部分人都属于过着城市生活、思想上却还是老一套。

所以,当代城市青年遇到的绝大多数问题,某种程度可以说是现代生产生活方式和小农经济文化冲突的反映。

如果时间倒退回40年前,你去过最远的地方是县城,除了在家种地很难找到其他谋生方式,你是不会觉得你的父母难以理解的。

我们其实是新旧思想交替的一代人,所以才表现得非常撕裂。

既向往自由的生活,又无法割舍血缘、宗族关系的桎梏。

换句话说,我们是历史的阵痛。

但历史不会因为谁而停止前进。

02未来的剧本

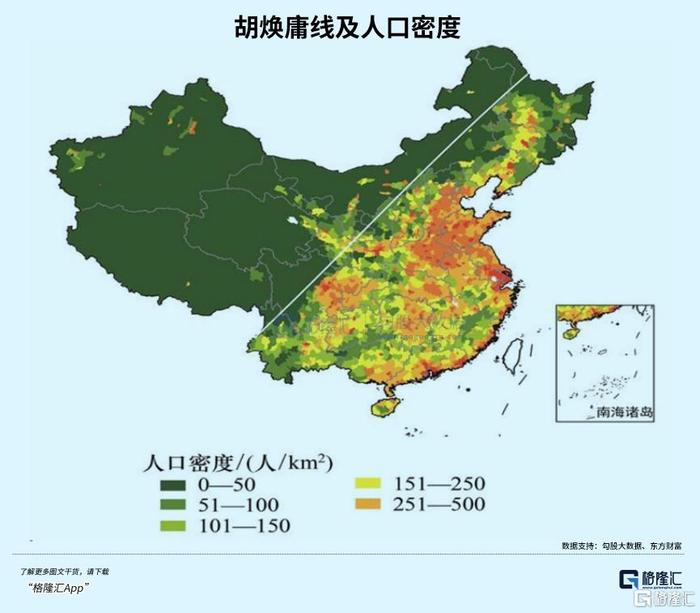

中国的人口主要集中在胡焕庸线以东,西北大部分地区并不适合人类居住。

而在适合居住的这片广大地区,又呈现出一个特点:四大直辖市+四大一线城市+成都圈,人口加起来超过1.5亿,占全国人口10%以上。

随着城市文明越来越成熟,大城市的虹吸效应必然越来越强。

这种趋势,将描绘出怎样的未来?

还是以日本为例。

据日本总务省的数据,2023年日本人口为1.20296亿人,比2023年减少89.8万人。

不仅是连续第18年负增长,且“负”得越来越快。

相比之下,2023年减少的人口,只有59.5万人。

但这只是总体情况。

日本总人口是在减少,但核心都市圈的人口,却在不断增长。

比如东京都,一年增长了7万多人,连续29年为正。

与之相对的,绝大多数非核心区域的城市、乡镇,人口老龄化极其严重、年轻人不断流失、经济发展丧失活力,荒凉程度远超平均水平。

比如北海道,一年内减少了4万人。

时至今日,东京都的居民接近1400万人,整个“东京圈”的人口超过3700万,占全国人口的30%。

仅次于东京圈的“京阪神都市圈”,人口超过1900万;名古屋都市圈,人口超过900万。

日本一半的人口,都挤在这三个小点里。

不仅是数量上,大都市的老龄化程度也比乡镇更低。

看下图,从90年代开始,也就是我们常说的“失去的二十年”中,东京都无论是青少年、还是就业人口占全国的比重,都越来越高。

显然,即便进入低欲望社会进入,生存压力变大,大城市依然是比乡镇更好的选择。

但繁华与冷清,是同时存在的。

在三大都市圈之外,尤其是地方小镇和农村地区,尽管远离了都市的劳碌,风景怡人、看似非常适合居住。

但若真的定居在那里,你很难忍受荒凉。

日语中有个词叫シャッター通り,意思是曾经繁华的商业街开始凋敝,逐渐关门。

没有商业,就意味着没有就业。

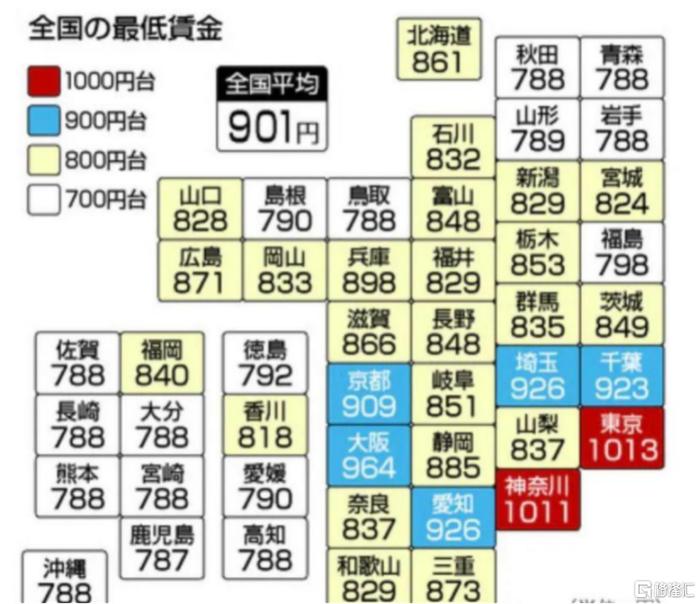

按照日本各地政府公布的最低时薪标准,人口集中地区的收入水平明显更高。

而在乡镇,不仅更难找到工作,收入也低。

更难顶的是,随着城市的基础设施跟着瘫痪,支出可能反而更高。

如此一来,必然逼着年轻人加速逃离,往城市集中。

这完全是不可逆的。

以日本第一座破产的城市夕张市为例,10所中学、20所小学,最后都只剩下唯一一个,甚至连公共厕所都无法避免裁减。

如此的结果是什么呢?所有的公共服务费用上涨。

当地居民收入普遍低于全国平均水平,水电费却是东京的2倍,还额外增加垃圾处理税和温泉税……

是你,愿意在这长期生活吗?

到2022年底,夕张市常住人口6830人,男女各半,平均年龄65岁,老龄化率超过50%,生育率无限接近于0。

这里,年龄在80岁以上的市民,比40岁以下的还要多。

每一个婴儿出生,对应着12个老人去世。

在乡下,杂草丛生的大街两边到处是废弃的空房,早些年兴建的设施,也早就破败不堪。

偶尔见到行人出没,也都是银发的老人。

无论如何,文明的发展、人群的自发选择是无法阻止的。

中国会走日本的老路吗?

就目前来看,趋势上是类似的。

根据《中国农村教育发展报告2020—2022》:相比2012年,2022年全国留守儿童减少了1071.87万人,降幅高达47.2%。

这组数据,说明了两个既定事实。

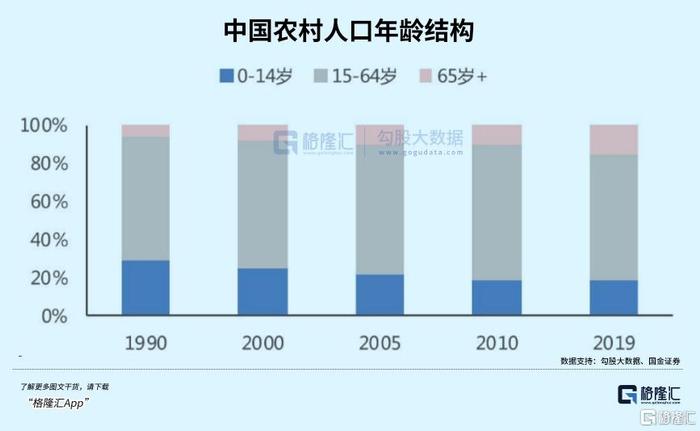

第一,农村的老龄化程度远比城市高。

年轻人走了是一方面,更因为在外讨生活的父母,越来越不愿意把小孩扔在老家给爷爷奶奶照顾。

结果是,不要说未来,即便是近几年,农村的“空心化”就已经非常严重。

第二,越来越多小孩从小就在城市长大,基本没有被小农经济那一套“熏陶”过。

他们才是真正纯粹的城市人口,是城市文明真正的“土著”。

我们这一代的小镇做题家,不过是半道拐进来的而已。

对完全城市化的新一代人而言,他们既没有受到小农思想的束缚,也明白生儿育女的巨大成本,请问他们生育的目的在哪?

毫无疑问,下一代人的生育意愿,必定比我们这代人更低。

这不是光靠补贴就能解决的问题,即便经济再度回归高速发展期,也无法扭转。

因为这是现代城市文明发展的必然阶段。

03尾声

按照上文所说,人口问题是否完全无解?

当然也不是。

最有效的办法是引入移民。

以“黑化”最明显的法国为例,人口才6000万,却有了520万阿拉伯人、500万黑人公民,且三分之一的国民都是混血儿,巴黎新生儿中70%为黑人婴儿。

移民强大的生育力直接把重度老龄化的法国出生率,拉到了欧洲第一。

这种事情,在我们这有可能发生吗?

……

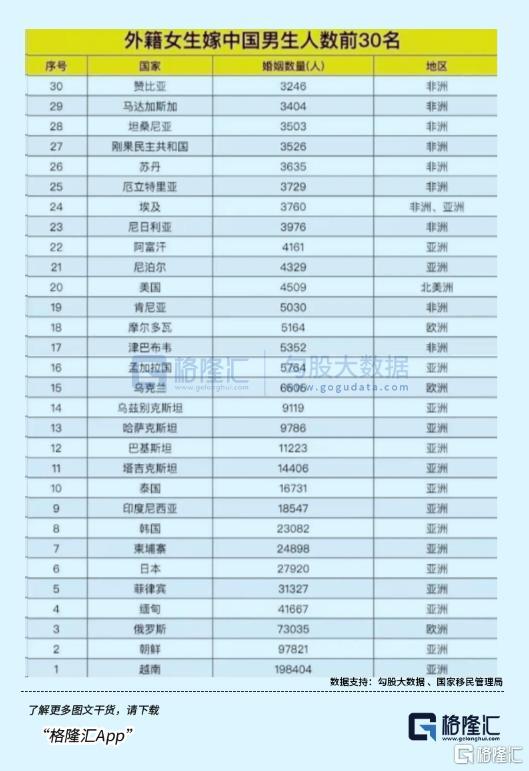

据国家移民管理局2021年的数据,当年嫁入中国的外籍女性人数top30国家中,近一半都来自“黑”非洲,人数超过3万,黑人新娘总数超过5万。

而来中国的黑人中,男性远比女性多。

保守点,就算两倍,那么国内的这类家庭至少有15万户。

按照平均1.18的生育率算,这些家庭至少有18万混血儿;若按照黑人3.0的生育率算,未来几年至少将新增45万混血儿。

如果这种趋势继续下去,黑人混血儿很快就将达到一个恐怖的数量。

但是,这大概率是不可能的。

为什么日韩的生育率,崩得远比欧美快?

城市化过快是原因之一。

更重要的,是即便日韩的人口问题如此严重,也依然在坚持严格控制移民,尤其是黑人和穆斯林移民。

以日本为例,90年代也曾有大量非法居住黑人,平均每年有三万名后代出生。

为此,日本与莫桑比克签订投资条件时,明确声明一个附加条件:接纳日本的50万黑人,承诺给每人1000美元的安家费。

条例实施后,就开始了浩浩荡荡的遣返行动。

如此种种,主要还是第一部分说到的历史惯性,儒家文化圈普遍对血缘、宗族关系的认同。

这可以说是一种执念。

……

我们现在的很多现象,可以说都是在复刻当年日本的剧本。

既然日韩没有这么做,我们大概率也不会靠移民解决问题。

有人可能会质问:你怎么总拿日本举例?

首先得正视事实、直面问题,才有解决的可能性;不能总是进行“碰瓷式的发展定位”。

说实话,能走日本老路其实不算太坏的剧本,试看日本的现状难道很差吗?

我们真正应该担心的,应该是走不上日本老路怎么办?