2025年8月21日,国家能源局发布了一个震撼人心的数字:10226亿千瓦时。

这是中国7月份的全社会用电量,人类历史上,首次有一个国家单月用电量突破万亿千瓦时大关。

相当于整个东盟十国一年的用电总和。

网友们的反应很有意思。

“这数据放几年前可是得拉闸限电,现在真的无感了。”

“无感”。

1

最无感的成就,往往是最了不起的成就。

就像你不会因为今天呼吸到了空气而感激涕零,也不会因为打开水龙头有水流出来而热泪盈眶。越是生活中最基础的保障,越容易被当作理所当然。

十年前,可不是这样。

2015年底,随着果洛藏族自治州班玛县果芒村和玉树藏族自治州曲玛莱县长江村拉闸通电,中国大地上最后3.98万无电人口,终于能用上现代电器了。

在国土范围内实现电力全覆盖的同时,供电与用电的总量、结构矛盾依然突出,拉闸限电是每年冬夏全国许多地区的家常便饭。

2010年头的寒潮里,华中、华东多省电煤库存告急,上海、江苏、湖北等中国经济关键地带被迫拉闸限电。

由于电力供应形势万分危急,稍有喘息的华东电网全力组织30万千瓦低谷电力、总电量0.74亿千瓦时支援华中电网,千钧一发之际避免了大规模断电。

这救命的0.74亿千瓦时,不到上月全国用电量的万分之一。

如今,即便是创纪录的高温天气,即便是史无前例的用电负荷,我们的工厂依然能够24小时不间断生产,家家户户的空调照开不误。这份从容背后,是一个国家电力保障能力的根本跃升。

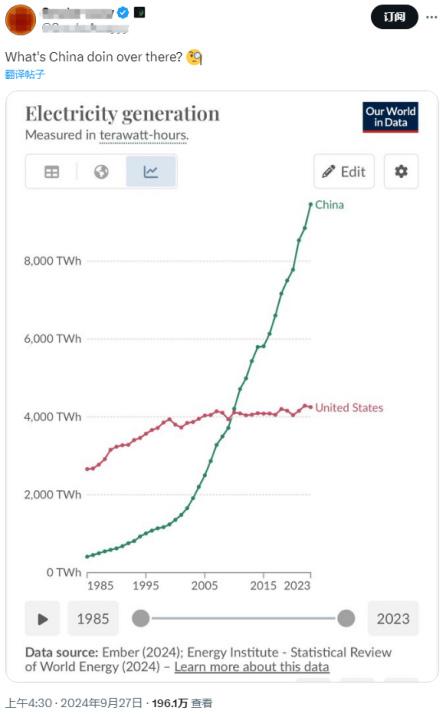

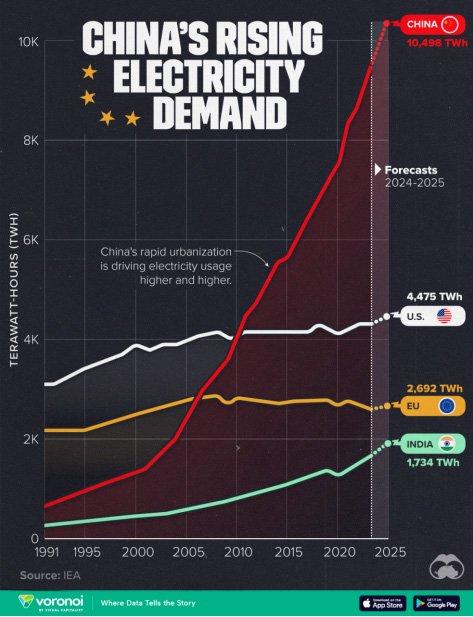

还记得去年9月,马斯克在X平台上看到中美发电量对比图后感叹:“哇。工业产能首先近似于发电量。中国的工业产能已远超美国。”

今年,参加完中国举办的世界人工智能大会(WAIC),带领团队返美的人工智能(AI)专家马睿(Rui Ma)也感慨:在中国,为数据中心提供充足电力,已无需多言。“这与美国形成了鲜明对比。在美国,人工智能的发展,越来越多地与数据中心电力消耗和电网限制的争论联系在一起。”

《财富》杂志评价说,马睿的这番话,似乎意味着她认为“竞赛或许已经结束了”。

数据不会说谎。中国发电量2010年超越美国,到2023年时已经远超美国。更关键的是,即便按人均计算,我们每个人头上的年用电量也已超过7000千瓦时。

这是标标准准的发达国家水平,足以俯视欧盟众多成员。

回首1949年新中国成立时,这个人均用电量数字,还不足8千瓦时。

从8到7000,这不仅是数字的增长,更是一个古老民族从弱到强,从苦难走向辉煌的见证。

2

国人对万亿千瓦时的“无感”,是国家电网和南方电网两大央企最好的奖章。

这两张王牌,在过去十年间,扛起了中国电力保障的重任。他们的成功,就是让14亿人不再感受到电力短缺的焦虑。

2015年3月,一个改变中国电力工业命运的文件发布:《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》。改革的核心理念很简单:

“管住中间、放开两头”。

什么意思?对输配电网环节加强监管,确保公平开放;在发电侧和售电侧引入竞争,让市场说话。

十年时间,这场历史性改革交出了让人赞叹的成绩单。

全国市场化交易电量从2016年的1.1万亿千瓦时猛增到2024年的6.2万亿千瓦时,占全社会用电量的比例从17%跃升至63%。市场,而非计划,成为电力资源配置的主要手段。注册参与交易的经营主体从4.2万家增加到81.6万家。

更不可思议的是,在全球能源价格暴涨的背景下,中国电价保持了基本稳定。中国居民和工商业平均电价水平分别仅为全球50个主要经济体平均水平的32%和39%。

7月21日,国网银川供电公司员工指挥无人机对金凤220千伏变电站周边关键输电线路展开密集巡视与精确红外测温 视觉中国

这个数字意味着什么?意味着中国制造业在全球竞争中获得了巨大的成本优势。意味着普通中国家庭可以相对从容地使用各种电器设备。意味着“电力自由”从奢侈品变成了基本权利。

国家电网和南方电网,是当之无愧的无名英雄。

2024年迎峰度夏期间,在用电负荷大幅高于往年的情况下,跨区通道最大送电能力达到1.42亿千瓦。西电东送、北电南供,一张覆盖全国的智能电网确保了全国用电无忧。

这背后更深层的挑战在于,新能源占比的大幅提升带来了电力系统的根本性变化。风电、太阳能发电具有较强的随机性与不确定性,给电网调度带来前所未有的复杂性。国家发改委和国家能源局专门出台了指导意见,要求通过智能化调度、储能建设和源网协同控制,有效平滑新能源发电的波动性。

如今,超过50%的新能源发电量通过市场化方式消纳,电源侧的这场深刻变革,没有影响到用户端的稳定供电,和不久前发生的西班牙大停电事故形成鲜明对比。

3

把时间轴拉长,这个故事更加震撼。

1941年,延安,阎店子发电厂建成投产,解放区电力工业自此发轫。

发电功率不高,只有区区3千瓦。

这3千瓦电力支撑起几十个无线电台,把我党的联络范围扩展到国统区乃至苏联。

1947年,山西兴县,贺龙领导建成全国解放区第一座火电厂,装机116千瓦,史称“贺龙电厂”。同年,长治郊区西白兔村建起“刘伯承电厂”,装机容量最终达到2170千瓦。

1948年,河北平山县沕沕水水电站建成,装机155千瓦。朱德总司令剪彩并亲自开闸放水发电,被誉为“边区创举”,亲笔题写“红色发电厂”。

新中国成立前夕,全国发电装机容量只有184.9万千瓦、发电量43.1亿千瓦时,人均用电量不足8千瓦时。

人均不到8度电,什么概念?

一个20瓦钨丝灯泡每天开两小时,够用200天。

每天都想开电灯,对不起,不够。

就是这样的基础上,毛泽东主席致信电业职工,提出电力是国民经济的“先行官”,正式确立了电力工业作为国民经济先行工业和基础产业的地位。

到1978年底,全国发电装机容量达5712.21万千瓦,发电量达2565.5亿千瓦时,人均用电量上升到260千瓦时,分别比1949年增长了29.9、58.7和31.5倍。

2011年,中国发电量跃居世界第一。2020年底,发电装机容量达22亿千瓦,年发电量7.78万亿千瓦时,人均用电量达5365千瓦时,装机容量、发电量、人均用电量比1978年增长37.5、29.3、19.6倍。

从3千瓦到万亿千瓦时,从延安窑洞里的几盏电灯到14亿人的电力自由,这是一个国家工业化进程的完整写照。

4

万亿千瓦时不只是一个数字,它折射出中国经济结构的深刻变化。

7月份第三产业用电量2081亿千瓦时,同比增长10.7%。其中,1至7月互联网和相关服务业用电量同比增长28.2%,充换电服务业用电量同比增长42.6%。

这些数字背后,是移动互联网、大数据、云计算的快速发展,是电动汽车的高速普及,是新兴产业的蓬勃生长。

长期以来,工业是用电的“压舱石”。在全社会用电量中占比近六成的第二产业用电也保持向上势头,增速连续两个月回升。7月第二产业用电量5936亿千瓦时,同比增长4.7%。其中,高技术及装备制造业用电量增速领先。

高技术及装备制造业用电量增速领先,新能源整车制造业用电量同比增长25.7%。河南、陕西、山东、四川、安徽、湖北居民生活用电量同比增长超过30%。

每一个百分点的增长,都对应着千千万万个家庭生活质量的提升,对应着无数企业的技术升级和产业转型。

更重要的是,新能源占比显著提升,风电、太阳能、生物质发电量快速增加,占比接近总量的四分之一,体现出中国能源绿色转型的步伐正在加快。

8月4日,江西省南昌市红谷滩区厚田镇象潭村光伏发电站 视觉中国

截至2025年6月底,全国可再生能源装机达到21.59亿千瓦,约占我国总装机的59.2%,装机规模与增速均稳居世界第一。这意味着中国的电力系统已经完成了一次静悄悄的革命——可再生能源正在从配角变成主角,从补充变成主力。

国家能源局4月宣布,风电光伏发电合计装机达到14.82亿千瓦,历史性超过全口径的火电装机。这不是一次简单的超越,而是能源结构的根本性转变。中国正在告别黑色的煤烟时代,拥抱清洁能源时代。

中国用实际行动证明:经济增长和生态环境保护不是对立关系,而是辩证统一的。

更宏大的图景正在展开。新兴产业加速壮大,算力基础设施、新能源汽车、电解水制氢等新业态将成为拉动电力需求增长的新动能。中电联预计,2030年全国全社会用电量将达到13万亿千瓦时以上。13万亿,这个数字几乎是目前全球其他所有国家用电量的总和。

5

故事到这里还没有结束。

在美国日益懈怠承担全球治理成本的时代,中国正在成为全球能源转型的引领者。

今天,在中国以外的“全球南方”辽阔大地上,约50亿人口生活在完全不同的电力供应环境中。有限的集中式发电能力与城镇工商业用电保持着脆弱平衡,到了输配电网络更为薄弱的农村地区,市电供应更是成为一种奢侈品,各种后备发电机支撑着医院、通信基站、学校、泵站等一个个孤立于电网的现代文明“据点”。

国际金融公司曾测算,全球南方国家的后备发电机保有量约2500万台,其中绝大部分是60千瓦以下的小型汽油柴油发电机,合计装机容量约350-500GW,年发电量约1000-1700亿度。

2015年在尼日利亚的一项调查发现,由于市电可靠性低下,频繁、长时间停电,小型发电机成为日常生活“刚需”,高达2块乃至3块钱人民币的度电成本,使受访者不得不将月收入四分之一用于获取基本电力服务。

而人均能源消耗水平,往往与一国发展水平有强相关性。

100GJ,是一个经济体走向现代化的隐秘指标。

人均100GJ左右的年均能源消费水平“分水岭”,相当于每人每年消耗2.5吨原油,或10000度电。

这个标准,清晰地分割了全球北方与全球南方。

对标这一发展里程碑,全球南方的能源开发还有令人目眩的巨大空间。

更充足的能源供给,无疑将极大释放人类固有的创造与活力,使一系列人类活动成为可能,带动供给能力与市场需求的接续涌现。

中国的新能源产品已经在许多发展中国家铺开,为什么我们不能设想中国作为全球南方的“新能源产品供应基地”?

为什么我们不能想象,中国的特高压输电技术,将在拉美、非洲、东南亚等地区得到充分的应用,从水能、太阳能丰富的地区,引出一条条绿色电力的“超级通道”?

网友说对万亿千瓦时“无感”,但这份“无感”背后,是一个国家电力工业从3千瓦到万亿千瓦时的历史跨越,是电力确实取得巨大进步的体现。

更重要的是,这份“无感”正在成为全球南方50亿人的“有感”希望。第二次绿色革命的机遇,已经摆在了中国人面前。