来源:管理智慧

导读 面向不确定需求的产品开发,公司如何快速的验证需求,将不确定转化为确定,在抢占市场的同时,规避巨大的研发风险?源自硅谷的创新方法论——MVP为我们提供了一种通过高效迭代实现小步快跑的产品开发模式。 |

作者 | 赵湜 张世兴

原创出品 | 管理智慧

为什么在人才与资源优势逐渐缩小的当下,硅谷的高科技企业仍能保持更高的创新活力?

这个问题的答案在于,硅谷的高科技企业能以一种更科学的方法,更高效地将创新人才与资源组织起来。

而这一方法,就是MVP。

MVP不是美国篮球职业联赛最有价值球员,而是“最小可行产品”(Minimum Viable Product)的缩写,它是硅谷“精益创业”理念的核心方法论,源自硅谷创业家埃里克·莱斯(Eric Ries)对21世纪初互联网泡沫破裂后创业失败经验的反思,也是莱斯站在巨人的肩膀上,对未来创新模式的一种构想。正是这种方法的应用,让硅谷的高科技企业能够以极小的资源投入,实现过往巨量资源才能换取的创新效果。

《精益创业》(The Lean Startup)的作者埃里克·莱斯(Eric Ries)。

大部分创业者都倒在了“完美产品”的路上

著名硅谷创业孵化器Y Combinator创始人保罗·格雷厄姆在2006年所写文章中指出:“只有一个错误会扼杀初创企业:没有做用户需要的产品。”

这一句话是对2000年硅谷互联网泡沫破裂时期大量创业项目失败教训的总结,也是警醒未来创业者的一声警钟:过去传统创业与创新模式是以“完备周密”的计划为核心,以打造“完美产品”为目标的,但这并不意味着用户就会为此买单。那时,许多风光一时的企业及产品因无法真正打动消费者而迅速衰落:Pets.com在不到两年的时间里烧掉了3亿美元打造了宠物饰品与配件的完整电商与物流平台,最终因无人愿意为其创造的价值买单,在成功IPO后的第268天破产;Webvan在纳斯达克上市后市值一度突破80亿美元,但在投入8亿美元建设自动化仓库后却连基本的订单量都无法维持,最终不得不在2001年申请破产保护。

通过前期大量调研确认客户需求,围绕所确认的需求展开大规模的设计与计划,依照“周密计划”展开开发与测试工作,并推出让人叹为观止的“完美产品”。坚持这种模式的硅谷创业团队经常会陷入这样的窘境之中:创业者带着满腔热血的团队花了数个月的实践打磨产品,从UI设计到功能细节反复推敲,但当这种完美产品上市的那一天,下载量与购买量都寥寥无几,用户的反馈中满是“功能太复杂”“找不到核心价值”的声音,最后耗尽项目资金,不得不黯然收场。

实际上,这也是精益创业理念的提出者埃里克·莱斯在他早期参与的多个创业项目所经历的灾难,甚至于他引以为豪的IMVU创业项目也差点重蹈覆辙。IMVU公司创立初期,埃里克的团队花了6个月时间开发了一款3D即时通讯软件,但上线之后用户的增长为零。

IMVU项目开发遇到的窘迫局面,让埃里克对传统产品开发模式进行了一系列反思,在他2012年写就的《精益创业》(The Lean Startup)一书中,他将传统的开发模式比作需要精密计划的发射火箭行动。一艘火箭要发射成功,需要做的而且是唯一能做的,就是预设校验,在发射前必须依据最精准的动作指令发射,每次推进、每次助推器点火,以及每次改变航向都要周密精准。在发射时哪怕最微小的失误,也会导致过后远在千里之外的灾难性结果。大多数产品开发的商业计划像火箭发射一样细致入微地制定了要采取的步骤,这就导致在其基本假设中哪怕出现了细小错误,也会带来惨痛后果。

但要想确保在最开始的假设与设计阶段做到万无一失,几乎是不可能的,因为市场需求永远处在动态变化的状态中。最优秀的创业者或许能精准识别当下市场中的痛点需求,开发出能够满足当下痛点需求的产品功能,却无法完全把握长期的需求变化,无法保证当下的功能设计能够长久满足顾客所需。

源于实践,扎根理论的创新方法——MVP模式

在总结了过去数个失败创业项目的教训后,埃里克·莱斯认为创业与创新的逻辑与汽车行驶的逻辑相似。内燃机汽车想要行驶,需要发动机中的气缸通过接连不断的微小爆炸为车轮提供动力。调试发动机中气缸的运转,使其每次微小爆炸都能顺利带动下一次爆炸点火,建立动力反馈循环,是汽车能够快速行驶的关键。同时,想要确保汽车朝着正确的目标行进,就需要驾驶人不断转动方向盘,踩下脚踏板,这种工作是简单的,在一条熟悉的道路上不需要耗费多少精力,但若要将在熟悉道路上驾驶的动作拆解出来,会发现没有一个固定的流程能够确保形成万无一失。驾驶员永远需要警惕道路上的情况,随时准备做出调整。驾驶员与方向盘、脚踏板共同构成了维持汽车安全行驶的第二个关键反馈循环机制。

与驾驶汽车行驶类似,创业与创新的过程也需要建立动力机制与调整机制。每一款新产品、产品中的每一项新功能、新特性以及每一例市场方案,改善增长引擎的一次尝试。虽然并不是所有改动都能成为一次进步,但为了调整增长引擎,创业企业的生命周期中的大部分时间都用于提升产品、营销或运营,同样,一款产品的生命周期中的大部分时间都应处在迭代优化的过程中。

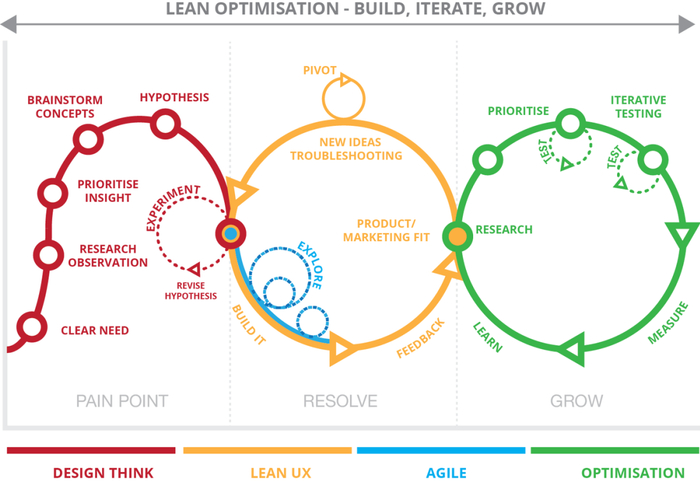

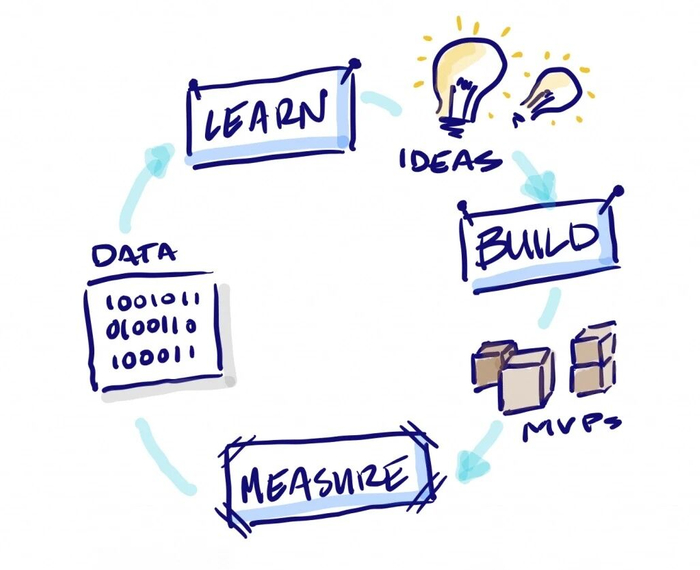

而调整机制的建立,需要的不是基于众多假设制订复杂的计划,而是可以通过转动方向盘进行不断调整,埃里克·莱斯在《精益创业》中把这个过程称为BML(Build-Measure-Learn,开发—测量—学习)的反馈循环。通过这个循环,就能在创业与开发过程中明确何时应当坚持当前道路开足马力前进,何时应该调转方向盘进行转型。

而莱斯提出的MVP模式正是创新与创业动力机制与调整机制的结合。莱斯对其的提炼为:目标顾客—小范围实验—反馈修改—产品迭代—获得核心认知—高速增长。

MVP的核心机制是基于BML循环构建的,首先提出用户价值假设,基于假设开发最小可行产品(B),将其投入到小范围用户群体中进行实验并收集数据(M),再基于分析结果对产品进行迭代或更替(L),之后再将迭代后的产品投入市场进行测试以进一步验证假设,获取核心认知,并在合适的时机将产品推向高速增长轨道。在不断的迭代过程中,随着价值假设不断得到验证,不但形成了具备确定性的开发方向,还会基于已验证的假设提出新的价值假设,继而形成新的BML循环。环环相扣的开发验证循环,类似于引擎气缸连续不断的爆炸反应,为创业与创新提供稳定动力。

MVP的诞生不单是莱斯对过往教训的总结与对传统创业方式的反思,更是汲取前人管理理论的结果。莱斯在《精益创业》一书中提到:“它建立在过去很多管理和产品开发的理念之上,包括精益制造、设计思维、客户开发和敏捷开发。它代表了一种不断形成创新的新方法,称为‘精益创业’。”

在MVP形成的过程中,丰田的精益制造理论、史蒂夫·布兰克的客户开发方法、敏捷开发理论,共同构成了MVP的底层逻辑。

20世纪50年代,丰田汽车为解决资源短缺问题,提出“消除一切浪费”的理念:只在需要的时候生产需要的数量,避免库存积压;通过“看板管理”让生产流程可视化,任何环节出现问题都能及时叫停。这种思想被莱斯移植到创业与产品开发领域,就成了MVP的核心原则:“只开发验证核心假设所必需的功能,其他一切都是浪费。”

布兰克的客户开发方法区别于传统开发方法“产品开发→营销推广→销售变现”的线性流程,要求先进行“客户探索”,再“客户验证”,最后才进入规模扩张。莱斯曾是布兰克的学生,深受其客户开发方法的影响,他将这种思想具象化为MVP:与其在办公室里争论产品功能,不如做出最小原型,让真实用户用脚投票。

2001年,17位软件开发者共同签署《敏捷宣言》,提出“个体和互动高于流程和工具,可用的软件高于完备的文档”。敏捷开发将大项目拆分成“冲刺周期”,每个周期(通常2-4周)交付一个可使用的版本,通过用户反馈持续调整。这种迭代思维被MVP吸收,形成了“构建-衡量-学习”的循环机制。

MVP从丰田的精益制造理论中汲取了“精益”思维,从客户开发方法中获取了假设验证的开发思维,并以敏捷开发为灵感,构建了产品开发中的BML循环。这三个思想源的融合,让MVP既具备精益生产的效率意识,又有客户开发的市场导向,还有敏捷开发的迭代能力。

正是这一方法论,使IMVU公司起死回生。莱斯在《精益创业》中回忆,在团队初期受挫后,决定推倒重来,用两周时间开发出仅保留核心聊天功能的MVP,通过小范围测试发现用户真正需要的不是3D特效,而是“陌生人社交破冰工具”。这次转型让IMVU找到了正确的发展道路,并最终以近5亿美元估值被收购。很快,以MVP为核心的精益创业理论被硅谷创业者乃至科技巨头接纳,引入到各种创业及产品开发项目当中。从谷歌、亚马逊等科技巨头的早期业务验证,到Dropbox、Airbnb等独角兽企业的快速崛起,MVP模式展现出对不同行业、不同规模企业的普适性价值。

“半成品”还是“试金石”?MVP到底如何做?

关于MVP,最常见的误解是“把产品功能做减法,去掉非核心模块”。但真相是:MVP的本质不是“最小产品”,而是“最小假设验证机”。莱斯在《精益创业》中给出的定义是:用最快、最简明的方式建立一个可用的产品原型,以验证核心商业假设。这里的关键词不是“产品”,而是“验证假设”。

举个例子:如果你的假设是“用户愿意为高质量职场课程付费”,MVP就不需要完整的课程平台,可能只是一个落地页(展示课程大纲、讲师背景、价格),通过统计预约付费人数验证假设;如果假设是“用户是否愿意在线买鞋”,可以像Zappos创始人尼克·斯威姆一样,直接在鞋店里将商品鞋的照片挂到网站上,有人下单就去实体店买了寄给用户,通过这种“人肉MVP”确认需求。MVP的形态千差万别,但共同目标只有一个:用最小成本回答“用户到底要不要”这个核心问题。

要理解MVP的本质,得先区分两个关键概念:“价值假设”和“增长假设”。价值假设验证“产品是否为用户创造价值”,即用户是否真的需要;增长假设验证“产品能否规模化发展”,即用户是否会传播。MVP的首要任务是验证价值假设,而不是增长假设。很多团队之所以失败,就是在没验证价值假设的情况下,过早投入资源做增长,结果就像给没有地基的房子添砖加瓦。

传统开发模式是“闭门造车”式的:团队关起门来讨论需求、画原型、写代码,几个月后推出产品,才发现用户不买账。这种模式的本质是“产品导向”,认为“只要产品足够好,用户自然会来”。而精益创业的核心原则是“客户导向”,是“以客户为中心”,其开发产品必须基于用户真实需求,也就必然要求开发团队提出并在市场中验证价值假设,这种验证过程,就是由MVP实现。

而MVP真正的价值,来自于BML循环(Build-Measure-Learn,开发—测量—学习)以及连续不断循环所构建的演化动力。可以说,MVP的BML(Build-Measure-Learn,开发—测量—学习)既是方向盘,又是“进化引擎”,让产品通过不断试错逼近用户真实需求,并随着用户需求的提升不断演进,逐渐积累核心认知,并最终在设定的价值假设方向上实现类似于突破性创新一样的高速增长效果。只有真正理解BML循环,才能真正用好MVP。

第一步是“构建”(Build):基于当前最可能的假设,开发最小可行产品。这里的关键是“假设驱动”,而不是“功能驱动”。构建阶段要牢记:MVP不是产品的第一个版本,而是验证假设的实验工具。就像科学家做实验时,不会一开始就追求完美仪器,而是先做出能验证核心猜想的简易装置。

在构建阶段可以通过以下四个步骤来运作:

1.清晰界定产品目标。团队需要明确,产品旨在解决用户的哪些核心问题?将为用户带来何种独特价值?同时,了解用户过去如何满足这些需求,力求简洁明了地概括。

2.细致描绘用户行为路径。详细梳理用户在使用产品时的行为流程,逐一拆解他们对产品的具体操作步骤,从而深入理解用户需求。

3.聚焦用户需求,精简功能开发。依据用户需求,仅实施最必要的功能,摒弃一切非核心要素,确保产品简洁而高效。

4.迅速启动开发进程,抢占市场先机。在明确产品方向和精简功能后,应立即着手开发,并迅速推向市场,以便及时收集用户反馈,为后续优化提供依据。

第二步是“衡量”(Measure):通过小范围测试收集数据,判断假设是否成立。衡量的关键是“设定清晰的成功指标”,避免被模糊反馈误导。比如某团队的假设是“用户会因为‘一键生成PPT模板’功能付费”,他们设定的成功指标是“试用后付费转化率≥5%”,而不是“用户觉得这个功能很好用”。衡量阶段要区分两种数据:行为数据(用户做了什么,如点击、付费、留存)和态度数据(用户说了什么,如问卷评分、访谈反馈)。行为数据比态度数据更诚实——用户可能嘴上说“功能很有用”,但实际不会付费,这时候付费转化率才是真实指标。

第三步是“学习”(Learn):分析数据得出结论,决定是“转型”(Pivot)还是“坚持”(Persevere)。如果数据达到预设指标,说明假设成立,可以进入下一轮循环,优化现有功能;如果没达到,就要分析原因:是假设错了(用户根本不需要这个功能),还是MVP没传递清楚价值(功能没问题但展示方式不对)?学习阶段的核心不是判断“成功/失败”,而是找到“假设与现实的差距”。

结语

MVP的真正价值在于,它代表着一种全新的创业思维:从“凭直觉决策”到“用数据验证”,从“害怕失败”到“拥抱可控试错”,从“闭门造车”到“用户共创”。

这种思维的转变,是打通创新创业者与消费者价值链接的关键所在,使创业者与产品开发者能够从主观的价值判断中解脱出来,能够用相对客观的实践验证方法,更有效地触及客户的真实需求。

“客户到底需要什么?”这一关键问题会在一次次的“构建-衡量-学习”循环中得到解答,由MVP嵌套而成的精益创业模式,也会成为企业价值创造循环的核心动力,使企业保持市场敏感度与创新活力。